| Wild Rat Fireteam |

| <←previous> | <next→> |

|

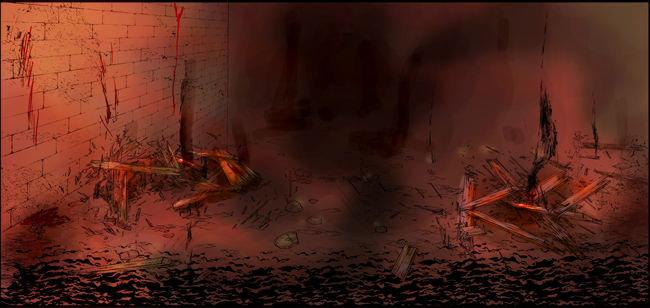

第4話 エストは、3年前までは貧民街のスリだった。 母は彼が小さい頃に亡くなり、ローレンス家には脚の不自由な父と物心がついたばかりの弟……そしてエストが残された。 貧民街の生まれの少年が就けられるまともな職があるはずもなく。 しかたなく、彼は道行く人の貴重品を盗んでいた。 良く晴れた秋の日。 城下町の北部。 その日も、裏路地の外壁からエストは標的を決めていた。 彼の視線の先には、一人の少女。 濃紺の髪を肩より少し上の長さに切りそろえ、鮮やかな水色の服を身にまとった少女。 その手には……銀で縁どられた青い宝石をたたえる、額飾りが握りしめられている。 ――売れば絶対に高くつく。 その確信が、少年の足を駆り立てた。 結果は、失敗だった。 盗むことには成功したが、逃走の途中で民家の壁に激突したのだ。 顔面を強打してへろへろのところをアッサリと追いつかれ、エストはお縄を覚悟した。 だが、追いついた少女は叱責も通報もせず……心配そうな顔で、ハンカチを差し出したのだ。 左ほほから、わずかに出血していた。 レンガ造りの壁にぶつかった際、擦り傷が出来てしまったのだろう。 彼女は真っ白なハンカチが汚れることに少しも躊躇せず、エストの怪我の手当をし始めた。 少女の名前は、ステラと言った。 彼女が、アルファルド王国の姫……テセラ・I・ミラク・アルファルドであることが分かるのは、それから数刻後の話だ。 王国軍の兵士が、城を逃げ出したテセラを連れ戻しに来たのだ。 テセラは兵士と、そしてエストの説得に応じ……城を戻ることになる。 エストの元を離れ、城へ戻る直前、テセラはエストに言ったのだ。 「ありがとう」と、笑顔で。 エストは、テセラの笑顔を忘れられなかったのだ。 そして、彼の心に小さく、しかし確かに、一つの感情が萌芽した。 *** テセラを見送った後、エストは自分の家へと戻った。 傷を負ったばかりの左ほほが痛むが、さほど気にならなかった。 盗もうとした額飾りも結局テセラに返してしまった。今日の収穫はゼロだ。 だが、それでもエストの心の奥底はえもいわれぬ高揚感に包まれていた。 よく分からない。けれど、どこかワクワクしている。 テセラのあの笑顔を見るたびに、心が躍るような……そんな、奇妙な感覚をおぼえていた。 「エスト。それはきっと恋だよ」 父に言われ、エストは思わず聞き返した。 「来い?」 「そう、恋。エストはお姫様に恋をしたんだ」 父はいつもの椅子に腰を掛け、どこか遠くを見つめながら優しく目を細めている。 いつも温厚で、怒った姿など一度も見たことが無い父。温厚であるがゆえに、エストは父の喜怒哀楽がいまだにつかみきれなかった。 だが、今日は確信できる。今日の父はとても嬉しそうだ。 「恋……恋、かあ。よく分かんねえや」 「エストはまだ子供だからね。大人になればわかるさ」 「いくつになったら大人なんだ?」 「エストはあと6年だね。6年経ったら、国はエストのことを大人と認めてくれる」 けれどね、と父は続ける。 「年を取るだけが、大人になることじゃないんだよ。色々な人に会って、色々な人と話して、時にはぶつかって、時には恋をして。そうして人は大人になっていくんだ」 「人とぶつかることが大人になることなのか?」 「そうだね。大人になるぶつかり方と、何も生み出さないぶつかり方があるけれどね」 父はうんうんとゆっくり頷きながら、こう語った。 「良いぶつかり方と悪いぶつかり方があるのか! じゃあ父さん、良いぶつかり方教えてくれよ! リートで試すから!」 リート、と名前を呼ばれ、部屋の隅で遊んでいた弟が顔を上げた。 「にいちゃん、よんだ?」 「呼んだ! なあリート、オレとぶつかりっこしようぜ!」 えええ、とリートは顔をゆがめた。 「にいちゃんのぶつかりかた、いたいからヤダ」 「ヤダって言ってもやるぞー!」 エストはリートを追い掛け回し、室内をグルグルと走り回る。 父はハハハと声をあげ、椅子の上から幼い兄弟を見守った。 「こらこらエスト。リートをいじめると、天国のお母さんが怒るよ」 ……父、弟、自分。 豊かではないが、あたたかい3人の暮らし。 それは数日後、敵軍の空襲と共に消えてなくなることとなる。 *** その日も、収穫は無かった。 今日は良く晴れた日で人通りも多かったというのに、盗めたものはどれも価値のないスカばかり。 唯一のまともな戦利品といえば、銅貨が雀の涙ほど入っているだけの安財布。 今日は貧民街からかなり離れ、街の外れ近くまで来たというのに、これでは骨折り損だ。 エストはため息をつきながら、空を見上げる。 先程までの晴天から一転、空はどんよりとした雲で厚く覆われている。 ヤバイ、降るかも。 そう思った瞬間、ぽつりと頬に雨粒が落ちた。 まだ治っていない左ほほの傷に偶然当たり、軽い疼痛をおぼえる。 濡れた頬をぬぐおうと、手を当てた瞬間…… 曇天を横切るように、巨大な何かが彼の視界を一瞬だけ覆った。 「!?」 慌てて空をもう一度見上げる。 巨大な「それ」は、城下町の西側へと飛び去って行った。 風にたなびく翼、太くしなやかに揺れる尾。 ……それは、まぎれもなく、 敵軍のドラゴンだった。 *** 城下町は瞬く間に阿鼻叫喚の光景となった。 悲鳴を上げて逃げる人々、操り手を失って暴走する馬、理性を失った人や家畜になぎ倒され、散乱する露店の売り物。 人は東へ東へと走り抜けていく。 怒涛のごとく押し寄せる人の波を掻き分けながら、エストは流れに逆らって西へ向かおうとしていた。 西。 貧民街がある方向。 父が、弟が、家が、そこにはある。 幸いにも、逃げ惑う同郷の人々とはすれ違えども、敵兵と思しき人の影は一度も見つからなかった。 おそらく奴らの狙いは、城なのだろう。 もしくは、王国軍の兵士たちが善戦しているのかもしれない。 もしかしたら、今頃は敵兵を撃退し、勝利の瞬間を迎えているのかもしれない。 ……だから、きっと、貧民街も大丈夫。 藁をもつかむ思いで、エストは人の津波をくぐり抜け…… 日が傾くころ、貧民街へと戻ることができた。 いや、「元」貧民街へと、戻ることができた。 城下町西側のレンガの塀を超え、長い階段を降りると、一般市街から貧民街へ抜けることができる。 レンガの壁を超えた先に広がっていた光景は、エストの想像を絶するものだった。  赤黒く焼け焦げた焦土の上に、瓦礫が積み上げられている。 炭と化した木材、すすと煙を浴びて黒く変色したレンガ、只の木片と化した中にうずもれている石。 瓦礫の山の一つ一つは、よく見ると家であるようだ。 その瓦礫の中から、腕が、脚が、頭が、胴が…… 無残な姿と化した貧民街の住民の遺体が見えている。 うめき声も、悲鳴もない。 ぶすぶすとくすぶった木材と、どこか遠くで燃え上がっているらしい炎の音のみが、その場を支配していた。 エストはしばらく立ち尽くしていた。 ここは、スラムじゃない。 オレの知っている街じゃない! よろよろと、エストは階段を下りきり、自分の家を探す。 きっと、自分の家は大丈夫。 あの家で、父さんとリートは待っているはずなんだ。 父さんは歩けないんだ。きっとあの椅子に腰かけて、震えるリートを抱きかかえながら、オレを待っているはずなんだ。 おぼつかない足元で、エストは貧民街中を歩き回る。 だが、自分の家が分からない。 貧民街にあった筈の建造物はどれも跡形も無く壊されて、何も残っていない。 瓦礫の山しか見えてこない中で、自分の家など分かるはずもなかった。 やがて日が暮れ、完全に夜の帳が下りたころ…… 貧民街は、わずかな炎と月明り以外は暗闇に包まれた。 エストの心はとうに折れていた。 父親も、弟も死んだ。家も、亡くなった。 すべて敵国が。ルグレス国の兵士が。 あいつらが、すべて奪ったんだ! *** 父に名付けられた、「恋」という感情。 そしてその父と弟を奪い去った、ルグレス軍の兵士達。 エストに向けられた、テセラのあたたかい笑顔。 テセラを連れ戻した、王国軍の兵士。 それらが、エストを突き動かした。 エスト・Y・ローレンスは、アルファルド王国軍兵士への道を選ぶこととなる。 *** 事のすべてをサムエルから聞いたソフィーは、自分の耳を疑った。 ウソだと思いたかった。 エストが既にテセラ様と会っていたこと、そして、3年前の空襲で自分だけ生き残ったこと。 ……出来過ぎている。 だが、目の前のサムエルの表情は、事がすべて真実であることを語っていた。 その目は涙を浮かべ、しかし確固とした感情を秘めている。 「エストは、本気なんだ。3年前にお父様と弟くんが亡くなってから……ずっと、テセラ様を守りたいって。テセラ様こそは守りたいって思ったんだ! それを……それを、ソフィーは! ソフィーは踏みにじったんだよ!」 サムエルは泣きじゃくりながら、ありったけの声で叫んだ。 ソフィーの思考は、ぐるぐると同じところをまわりつづけていた。 私が? 私が、アイツの気持ちを踏みにじった?? じゃあ、どうすればよかったの?? 呼吸を整えたサムエルは、涙を両手でぬぐった。 「ソフィー。追いかけるんだ」 「……え?」 「エストを追いかけるんだ! 僕じゃダメなんだ、ソフィーがいかなきゃダメなんだよ!」 サムエルは「早く!」「追いかけて!」と泣きながらまくしたてる。 彼も思考が混乱しているのか、同じことばかり繰り返し叫んでいる。 折角ぬぐった涙はまたボロボロこぼれて、彼の顔は再びぐしゃぐしゃになった。 サムエルの言葉に圧倒され、ソフィーは思わずエストの走り去った方向へと走っていった。 *** 第3棟の屋上に、彼は居た。 淡い夕日に照らされた屋根に座り、どこか遠くを眺めているようだ。 城を走り回ってくたくたになったソフィーは、切らした息を整えてからゆっくりと彼の背中に近づく。 「エスト」 エストは振り向かない。 「……なんでここが分かった」 「サムエルに聞いた」 エストの返事は無かった。 彼が膝を抱えたまま動かない様子を見て、ソフィーはゆっくりと腰を下ろした。 隣、と形容するには少し遠すぎるかもしれない。 近くもなく遠くもなく。 そこに並んで座っても、エストはやはり動かなかった。 冷たい秋の風の音だけが、2人の耳に静かに入る。 淡い橙の夕日が薄雲に覆われていくのを、2人はゆっくりと眺めていた。 やがて、ソフィーが口を開く。 「……ごめん」 「……なんで」 「アンタの家族の事、聞いた」 数拍の後、エストが視線だけソフィーの方へチラリと移す。 「サムエルからか?」 ソフィーはうなずいた。そして、 「テセラ様との事も、聞いた」 と続けた。 彼の顔を見られなくて、ソフィーは夕日を見つめたまま喋った。だが、視界の端で確かにエストの表情が動揺に揺れたのが分かった。 「アンタ、テセラ様の事、好きなんでしょ」 これはあたしの想像だけどね、と付け加える。 これはサムエルを守るために加えたのだが……理由はもう一つあった。 勝手な想像するんじゃねえ!とエストは怒るだろうか。それとも、図星だと顔全体で語るかのように赤面するのだろうか。 その反応をみてやりたい。 ソフィーはエストの方へ向く。 しかし、予想に反してエストの表情は憂いたままだった。 「……そうだよ」 エストはさらりとそう言った。そして続ける。 「ソフィー……オレ、おかしいかよ?」 「……え?」 突然の問いに、ソフィーはすぐに言葉を返せない。 黙ってうつむく彼女に、エストは言った。 「好きな人に会いたい、って思うことは……おかしいのかよ」 そのまなざしは、先程の物憂げな表情とは違っていた。 ソフィーに向けられた視線は、確かな意思を秘めている。 ――本気なんだ。 ソフィーはそう確信し、そして、先刻の自分の言動を心から恥じた。 彼は本気だ。身分の違いを分かっていても、それでも、好きな人にもう一度会いたいと心から願っている。 馬鹿正直で、まっすぐで、純粋無垢な思慕の気持ち。それを持っているだけなのだ。 おかしくなんかない。 その気持ちは、おかしくなんかない。 おかしいのは……そんな純粋な気持ちを侮辱した、自分だ。 後悔と懺悔の気持ちでいっぱいになり、ソフィーは言葉がつかえた。 自分は、何をした? 彼に何と言ってしまった? くだらない幼稚な願望から目を覚まさせてあげよう。 そう思って放った言葉は、どれくらい深く彼を傷つけてしまった? 声の出ない口はわなわなと震え、かすれた声しか出ない。 「……ごめん」 震える声を絞り出したとき、ふいに目頭が熱くなった。 ぽろぽろとこぼれる涙を拭わずに、そのまま流す。 「ごめん、なさい」 ソフィーの様子がおかしいことにようやく気が付いたエストは、彼女の涙をみてぎょっとした。 「なっ……え!? 泣くところかそこ!?」 ソフィーはかぶりをふる。 「違うの、これは……自分がバカすぎて、泣いてるだけだから」 涙をぐっとぬぐって、一呼吸おいた。 「エスト、あんたはおかしくなんかない。 ……おかしく、なんかない」 そういって、ソフィーは決心した。 会わせてあげたい。 彼のこの気持ちを、無駄になんかしたくない。 |

| <←previous> | <next→> |

| ・ Story-Top ・ Home ・Index |